家づくりを進めているなかで

「北東や南西に水回りがかかるけど、本当に大丈夫かな…?」

「鬼門(北東)にトイレがあると運気が悪くなるって聞いたけど、うちは避けられない…」

そんな不安や悩みを感じていませんか?

特に都市部や変形地など、限られた敷地の中で理想の間取りを叶えるのは至難の業。

「鬼門を意識しすぎて住みにくくなるのもイヤだし…」と、家相と現実の狭間でモヤモヤしている方はとても多いのです。

私自身、これまで多くの家相相談を受けてきましたが、このようなお悩みをたくさん聞いてきました。

そこでいつもお伝えするのは「鬼門に水回りがある=絶対にNG」ではなく、「当たらない工夫」や「対策」で整えることができるというのが現代家相の基本的な考え方です。

鬼門・裏鬼門とは?「怖がるべき場所」ではなく「整えるべき場所」

家相や風水において、鬼門(北東)と裏鬼門(南西)は、昔から“気の出入り口”として扱われてきました。特に北東は、丑(うし)・寅(とら)という十二支が司る方位で、ツノとキバを持つ「鬼」の象徴とされ、“鬼門”という言葉の由来にもなっています。

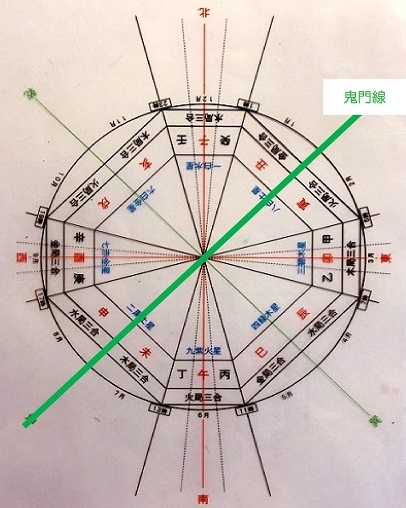

この鬼門・裏鬼門を家の中心から結ぶ「鬼門線」は、エネルギーの切り替えが起こるラインとされ、気の流れが激しくなるため注意が必要です。

とくにこのライン上に、水や火、排出・湿気などを伴う水回り設備(シンク・コンロ・便器・浴槽など)を配置すると、家全体の気のバランスが乱れやすいと考えられています。

とはいえ、「鬼門だから絶対に何も置いてはいけない」というのは極端な考え方です。

大切なのは、“ただの方角”ではなく、家の中心・北東エリアの中心、南西エリアの中心を結ぶ鬼門線の上に気を乱しやすい設備が乗らないようにすることです。ただし、土地や予算の制限でどうしても避けられない場合は、工夫と対策を講じることが可能です。

なぜ鬼門に“水回り”を置くのが避けられているのか?

水回りを鬼門・裏鬼門に設置することが好ましくないとされる理由を、家相の視点から整理します。

① 「汚れ・排出・湿気」のエネルギーと気の乱れが重なる

トイレ・お風呂・キッチンなどは、汚れ・湿気・臭気を伴う空間。鬼門はそもそも変化や動きの気が強いため、こうした要素が重なると“乱れ”や“滞り”が起こりやすくなります。

② 北東・南西は環境的にも不利なことが多い

北東は寒気が入り、湿気がこもりやすい傾向があり、南西は西日が強く熱気がこもりやすい方位。これにより、水回り特有のカビ・腐敗・劣化などのトラブルが起こりやすくなるのです。

③ 鬼門線と建物構造の“弱点”が重なる

家相では「家の中心から引く正中線・四隅線」も重視されます。これが鬼門線と重なることで、構造的・気的に“ダブルの弱点”となる場合もあります。

狭小地で鬼門の水回りが避けられない時にやるべき5つの家相対策

それでは、どうしても鬼門・裏鬼門に水回りを配置せざるを得ない場合、どのような工夫をすれば良いのでしょうか?

ここでは、現実的かつ家相的に効果的な5つの対策を紹介します。

対策①:設備を“鬼門線”上から少しでもずらす

鬼門の方角にあっても、鬼門線(北東→家の中心→南西)に設備が“ピンポイントで乗らない”ようにするだけでも効果があります。

-

キッチン:シンクとコンロの中心が線上に当たらないように配置。

-

トイレ:便器の中心が鬼門線上に来ないように、少し横にずらす。

-

浴槽:浴槽自体ではなく、洗い場をライン上にずらすなどの工夫。

数十センチずらすだけでも違います。“完全に避ける”ではなく、“当てない”がポイントです。

対策②:家の中心を明確にし、配置計画を見直す

まずは図面上で、家の中心=重心(重力中心)を明確にしましょう。そこから北東・南西へ線を引き、鬼門線を特定します。

その上で以下をチェック:

-

シンク、コンロ、トイレ、浴槽がライン上にあるか?

-

重なっているなら、向き・位置を再検討できるか?

-

当たっていなくてもすぐ近くにある場合は、下記の対策も併用し影響を軽減させる意識を持つ

対策③:使用中の“衛生管理と清掃”を徹底する

鬼門・裏鬼門に近い水回りでは、気の滞りを起こさないように“常に清潔に保つ”ことが何より大切です。汚れ・湿気・においをそのままにすると“気が溜まりやすい”環境になります。特に水回りは「浄」「清」「乾」が基本です。

具体的には:

-

キッチン:排水口、シンク下、油汚れの掃除をこまめに

-

トイレ:掃除・換気・消臭・マットの交換などを徹底

-

浴室:カビ防止・乾燥・浴槽周りの掃除をこまめに

-

換気扇の定期清掃や、窓付きにする工夫も◎

対策④:気の乱れを整える“浄化アイテム”を活用する

もし設備がどうしても鬼門線上にかかってしまう場合は、気を整える補助アイテムを活用しましょう。

-

盛り塩:定期的に交換する(特にトイレ・キッチン)

-

観葉植物(サンスベリアなど):気の浄化作用

-

厄除け札:神社で授かるものを目立たない場所に配置

-

セージやお香:定期的に焚いて場の空気をリセット

ただし、定期的な交換・掃除が前提条件です。ホコリをかぶった盛り塩や枯れた観葉植物は逆効果になるので要注意!

対策⑤:住宅性能(断熱・換気)でカバーする

家相と同時に重要なのが、現代の住宅性能を活かすことです。気の巡りをスムーズにするため、自然換気・採光があるだけでも大きな効果があります。窓が取れない場合は、換気扇・通気口・ルーバー窓などを活用しましょう。

-

北東:断熱強化+自然換気設計

-

南西:遮熱・日除け+強制換気

-

水回り全体:24時間換気+調湿建材の導入

こうした構造的配慮によって、湿気や気の滞留を防ぎ、家相的なマイナスを最小限に抑えることができます。

ケース別チェック:設備ごとの“注意点と工夫”

| 設備 | 注意点 | 工夫例 |

|---|---|---|

| シンク・コンロ(キッチン) | 生ものを扱うため汚れに注意 | 鬼門線上に乗らないように移動/アイランド型にする |

| 便器(トイレ) | 汚れと排出の象徴なので慎重に | 便器を鬼門線からずらす/換気・消臭対策を強化 |

| 浴槽(お風呂) | 湿気と温度変化に注意 | 換気の徹底/浴槽の向きを調整し鬼門線上を避ける |

よくある誤解と家相的な考え方

-

❌ 鬼門は絶対に何も置いてはいけない?

→ 設備の“中心”が鬼門線に乗らなければOK。ずらして設置すれば問題なし。 -

❌ 鬼門にトイレがあると運気が最悪?

→ 清掃・換気・空間演出・色の配置で、十分カバー可能。 -

❌ 家相さえ守れば良い家になる?

→ 家相は「整えるための視点」であり、暮らしやすさや建築条件とのバランスが重要です。

まとめ:鬼門を恐れず、活かす家づくりを

鬼門・裏鬼門は、ただ避けるべき「怖い場所」ではなく、気の流れが切り替わる大事なラインです。

とくに水回りのような“気を動かす設備”が重なりやすいため、少しのズラし・使い方・工夫で十分に整えることが可能です。

狭い土地や変形地など、すべての理想を叶えることが難しい現代の家づくりだからこそ、家相を“縛り”ではなく“整える技術”として活用する視点が必要です。

恐れるのではなく、理解し、活かす。

それが、現代の住まいにおける「家相の智慧」です。

家相(間取り)が変われば人生が好転する

これまで運がないと感じたり、どれだけ頑張ってもうまくいかなかったりすることはないでしょうか。

例えば仕事であれば、ブラック企業で働いていて収入や休みが少なく、労働時間が長いわりに給料は良くないことがあります。その場合、体が疲れ切っていて調子が悪いです。

また健康であれば、「脳梗塞になった」「がんと診断された」「ヘルニアになった」などを含め、何だか体調がすぐれないことがあります。

家族関係も大きな問題です。夫婦仲、息子、親、兄弟との関係が冷えていると家で過ごすプライベート時間が居心地の悪いものになります。他にも人間関係という意味では、上司・部下、同僚、ママ友、近所づきあいなども関わってきます。

こうした問題を抱えている人の家相・風水を私は長年みてきました。それらに共通することは、どれも家相が悪いということです。例えば仕事運のない人は「仕事で信頼されにくいとされる間取りの家」に住んでいます。健康に問題のある方は「健康を害しやすい家相の家」に住み続けています。

そこで家相(間取り)を変えれば、1年以内にそれまでの人生が好転するようになります。